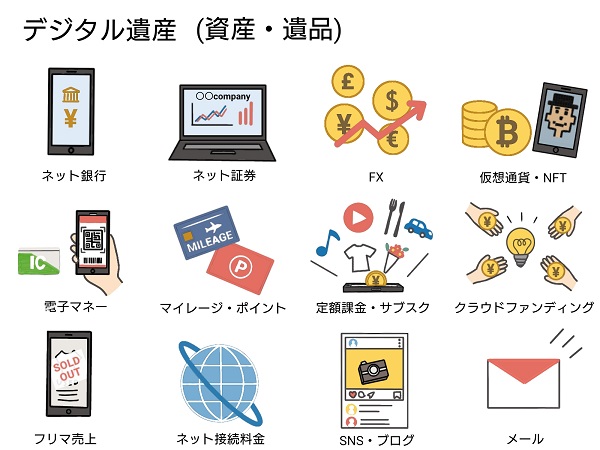

1.デジタル資産の終活が必要な理由

1-1.見過ごされがちなデジタル資産の実態

スマートフォンの普及により、私たちの財産は目に見えない形で増え続けています。

交通系ICカードの残高、PayPayやLINE Payなどの電子マネー、そしてビットコインをはじめとする暗号資産。

これらは通帳のように手に取ることができないため、終活の準備から漏れてしまいがちです。

実際、国内の電子マネー利用者は1億人を超え、暗号資産の保有者も数百万人規模に達しています。

一人当たりの平均保有額は数万円から数十万円、中には数百万円を超える方もいらっしゃいます。

1-2.相続できずに消失するリスク

デジタル資産の最大の問題は、持ち主が亡くなった後、アクセス方法が分からなければ永久に失われてしまうことです。

暗号資産の秘密鍵を失えば、誰も資産を取り出すことはできません。

電子マネーも事業者によっては相続手続きが複雑、または不可能な場合があります。

ある調査では、年間数千億円規模のデジタル資産が相続されずに消失している可能性が指摘されています。

これは金額の問題だけでなく、「親が何を持っていたか分からない」という家族の精神的な負担にもつながります。

1-3.家族が困らないための準備

デジタル資産の終活は、家族への思いやりです。

適切に情報を整理し、引き継ぎ方法を用意しておくことで、遺族は迷わず手続きを進められます。

また、生前に不要な資産を整理することで、自分自身の資産状況も明確になります。

2.仮想通貨ウォレットの管理方法

2-1.保有する暗号資産の一覧化

まず、自分が保有するすべての暗号資産をリストアップしましょう。以下の項目を記録します。

- 暗号資産の種類(ビットコイン、イーサリアムなど)

- 保管場所(取引所名、ウォレットの種類)

- おおよその保有量(頻繁に変動するため「約○BTC」程度で可)

- 最終確認日

このリストは年に2回程度、見直しを行いましょう。

2-2.ホットウォレットとコールドウォレットの整理

暗号資産の保管方法には、インターネットに接続された「ホットウォレット」と、オフラインで保管する「コールドウォレット」があります。

ホットウォレット(取引所、スマホアプリなど)は、アカウント情報とパスワードを記録しておけば、家族も比較的アクセスしやすい形態です。

ただし、二段階認証の設定には注意が必要です。

コールドウォレット(ハードウェアウォレット、ペーパーウォレット)は、物理的な保管場所と復元方法を明確にしておく必要があります。

2-3.取引所アカウントの棚卸し

複数の取引所にアカウントを持っている場合、使っていない口座に少額が残っているケースがよくあります。

定期的に全取引所にログインし、残高を確認しましょう。

少額であれば生前に換金するか、メインの取引所に集約することをお勧めします。

アカウント情報はエンディングノートに記録しておきます。

3.電子マネー残高の確認と処理

3-1.利用中の電子マネーサービスの洗い出し

財布の中やスマートフォンをチェックして、利用している電子マネーをすべて書き出します。

- 交通系IC(Suica、PASMOなど)

- 流通系(WAON、nanacoなど)

- QRコード決済(PayPay、楽天ペイ、LINE Payなど)

- クレジットカード付帯の電子マネー

意外と見落とされるのが、家族カードや使わなくなったカードに紐付いた電子マネーです。

3-2.残高確認の具体的手順

各サービスで残高を確認します。交通系ICは駅の券売機やコンビニで確認可能です。

スマホ決済アプリは、アプリを開けばすぐに残高が表示されます。

確認した残高と確認日をリストに記録しておきましょう。

この情報は3ヶ月に1回程度更新すると良いでしょう。

3-3.生前整理での使い切りと払い戻し方法

使用頻度の低い電子マネーは、生前に整理することをお勧めします。

残高が少額なら日常の買い物で使い切る、まとまった金額なら払い戻しを検討します。

交通系ICカードの多くは、駅の窓口で払い戻しが可能です

(手数料がかかる場合があります)。

QRコード決済は銀行口座への出金が可能です。

ただし、サービスによって手数料や最低出金額が異なるため、事前に確認しましょう。

4.秘密鍵・パスフレーズの安全な保管

4-1.絶対に避けるべき保管方法

暗号資産の秘密鍵やパスフレーズの管理は、セキュリティと引き継ぎやすさの両立が必要です。

以下の方法は避けてください。

- スマートフォンのメモアプリに平文で保存

- クラウドストレージへの直接保存

- パソコンのデスクトップに「パスワード.txt」のようなファイルで保存

- メールで自分宛に送信

これらの方法はハッキングのリスクが高く、資産を失う可能性があります。

4-2.紙での保管とデジタル保管の使い分け

最も安全な方法は、秘密鍵を紙に手書きし、耐火金庫に保管することです。

ただし、1箇所だけでは火災や紛失のリスクがあるため、複数箇所での分散保管も検討しましょう。

デジタル保管する場合は、パスワード管理ソフト(1Password、Bitwardenなど)を使用し、マスターパスワードのみを安全な方法で保管します。

4-3.分散管理と復元可能性のバランス

セキュリティを高めるために秘密鍵を複数に分割する方法もありますが、複雑すぎると家族が復元できなくなります。

現実的なバランスは、「秘密鍵は紙で金庫に保管」「金庫の場所と開け方は信頼できる家族に伝える」「万が一に備えて弁護士や信託銀行に預ける」という多層的なアプローチです。

5.家族への引き継ぎ方法

5-1.エンディングノートへの記載のポイント

エンディングノートには以下の情報を記載します。

【記載すべき情報】

- デジタル資産の種類と保管場所の概要

- アカウント名(メールアドレス)

- 秘密鍵やパスワードの保管場所(パスワード自体は書かない)

- 緊急時の連絡先(取引所のサポート窓口など)

パスワードそのものは別の安全な場所に保管し、エンディングノートには「○○銀行の貸金庫に保管」のように場所だけを記載します。

5-2.信頼できる第三者の活用

家族だけでは不安な場合、弁護士や司法書士に「デジタル資産に関する遺言」を作成してもらう方法もあります。

また、一部の信託銀行では、デジタル資産の承継サポートサービスを提供しています。

費用は発生しますが、高額の暗号資産を保有している場合は検討する価値があります。

5-3.段階的な開示システムの構築

「元気なうちは秘密を守り、いざという時だけ開示される」仕組みを作ることも可能です。

例えば、パスワード管理サービスの「緊急アクセス機能」を使えば、指定した家族が一定期間後にアクセスできるようになります。

あるいは、「3ヶ月連絡がなければ封筒を開ける」といったルールを家族と決めておく方法もあります。

6.今日から始める実践ステップ

6-1.まずは30分でできる資産の棚卸し

今日、30分だけ時間を取って、以下を実行してみましょう。

- 財布の中のカードをすべて出す

- スマートフォンの決済アプリをすべて開く

- 暗号資産の取引所にログインする

- 紙に「種類」「サービス名」「残高」を書き出す

完璧を目指さず、「まず把握する」ことが重要です。

6-2.1週間で完成させる引き継ぎ書類

棚卸しができたら、1週間かけて以下を準備します。

- エンディングノートに概要を記載

- パスワードを安全な場所に保管

- 家族に「デジタル資産がある」ことを伝える

- 少額の電子マネーを使い切るか払い戻す

この段階では、すべてを完璧にする必要はありません。

「最低限の情報が家族に伝わる状態」を目指します。

6-3.定期的な見直しスケジュール

デジタル資産の終活は一度やって終わりではありません。

新しいサービスを使い始めたり、残高が変動したりするため、定期的な見直しが必要です。

お勧めのスケジュールは以下の通りです。

- 3ヶ月に1回:残高の確認と記録の更新

- 半年に1回:使っていないサービスの整理

- 1年に1回:保管方法の見直しと家族との情報共有

スマートフォンのカレンダーにリマインダーを設定しておくと忘れません。

デジタル資産は目に見えないからこそ、意識的に管理と承継の準備を進める必要があります。

今日から少しずつ、家族のために、そして自分自身の安心のために、デジタル資産の終活を始めてみませんか。

コメント